日本人と英語会話 (戦後の英会話史) Jay Hirota

[1]

私は英語教育の専門家ではありませんが、長年、日本の大学や自分が設立したスクールで英語を教えてきた経験から、英語学習を見なおし、拙文を読んでくださる英語に関心のある読者のために「英語が上達するヒント」のようなものを書くことができれば、ささやかながらお役に立てるのではないかと思い、この連載をはじめることにしました。

いわゆる「ハウトゥーもの」ではありませんので、読者の方が拙文をお読みになって「考えて」いただくところから、現状では常識のようになっている「英語学習のゆがみ」のいくつかを見なおすヒントを汲み取っていただければ幸いです。

日本の英語学習を語ろうとすれば、英語会話または英会話という国民的な関心事を抜きにしては語れないといっても過言ではありません。英会話こそ、戦後の英語教育の出発点であったように私には思えるからです。

東京放送局 (現在のNHK) が平川 唯一氏を講師に迎えて「英語会話教室」というラジオ番組を始めたのが、なんと終戦のおよそ半年後の昭和21年でした。当時の資料を調べると、月曜日から金曜日の午後6時から15分間という短い時間枠の放送でしたが、この放送は局の予想を大きく上まわるほどの大人気となったのです。まずは、それまでの歴史を簡単に振り返ってみましょう。

日本は昭和16年12月8日に当時アメリカの準州であったハワイの真珠湾とイギリス領マレー半島を奇襲し、アメリカとイギリスに宣戦布告をしました。攻撃が奇襲であったかどうかの議論はさておき、こうして日本が米英との戦争に突入したことは事実です。

戦争を開始した直後、近衛文麿内閣によって創立された組織、大政翼賛会は戦意高揚を目的に米英を敵と公言するスローガンを掲げます。

「この一戦 何が何でも やりぬくぞ/ 見たか戦果 知ったか底力/ 進め一億 火の玉だ/ 屠(ほふ)れ米英 われらの敵だ/ 戦ひ抜かう 大東亜戦」

2年後の昭和18年に戦局が悪化すると、国民の士気は日に日に落ちていくばかりであったため、さらに国民の戦意を盛り上げようと、日本が優勢であるかのような文句を当局は考えます。

「突け 米英の心臓を/ 今に見ろ 敵の本土は焼け野原/ 撃滅へ 一億怒濤 (どとう) の体当たり」

そして翌年の昭和19年には朝日新聞社の週刊画報誌であった「アサヒグラフ」が「鬼畜米国」という言葉でアメリカを酷評しています。実は昭和16年にすでに朝日新聞は「鬼畜米」という表現を新聞記事の中で使っていました。

「鬼畜米国によって行われた残虐と圧政の忌わしい桎梏(しっこく)」

昭和20年 8月15日、昭和天皇が「玉音放送」によって、日本がポツダム宣言の受諾を連合国側に通告したことを国民にラジオ放送で公表して、終戦を迎えます。

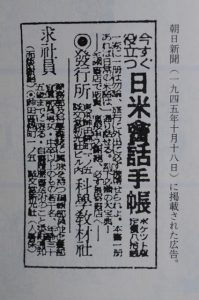

たいへん驚くべきことですが、その年の 9月には日本初の英会話本と呼んでもいい『日米会話手帳』が発売されたのです。そして連合国軍による占領開始直後、350万部以上が発行されて、その英会話本は、戦後初のミリオンセラー書籍となりました。

東京の焼け野原にはまだバラック小屋が点在しており、大方の日本人は腹を空かせて、ゆく末に不安を抱えたいたにもかかわらず、英会話の本がこれほど売れるとはなんとも不思議な出来事です。上の広告写真には「今すぐ役立つ 日米会話手帳」と書かれていますが、当時の戦後の焼け跡で生活していた日本人のほとんどに英語は不要だったわけで、「今すぐ」何の役に立ったのかを考えると、その疑問は現在でも普通の生活者である多くの日本人にとっては、書店にあふれている英会話本がどれほど役に立つのか、その有用性に対する疑問にも通じるものがあります。さて、読者はどうお考えでしょうか。

ほんの数ヶ月前までは英語は「敵国語」でした。「敵国の言葉を使うな!」と横文字は禁止され、野球の試合用語はストライクは正球、ボールは悪球、バントは軽打、セーフは「よし」、アウトは「ダメ」と無理やり「国語」に置き換えられ、英語を庶民が不用意に口にできる社会情勢ではなかったのです。

日本人にとって英語を話す英米人は「屠 (ほふ) る」べき敵であり。「心臓を突け」と命じられた敵国民であり、日本人が「一億怒涛の体当たり」をするはずだった「鬼・畜生」でした。そんな国民の言葉である英語を日本人は終戦を迎えた途端に、抵抗なく歓迎して学び始めたのです。

そして先に書いたように、昭和21年にはラジオから「証城寺の狸囃子 (たぬきばやし)』の替え歌のメロディーで「カム・カム・エブリボディ」の歌詞で始まることから、俗に「カムカム英語」と呼ばれたラジオの英会話番組が放送されて、これまたたいへんな人気を博しました。

[カムカム英語テーマ曲を聞く]

“Come, come, everybody./ How do you do ? And how are you?/ Won't you have some candy? One and two and three, four, five?/ Let's all sing a happy song./Sing tra-la la la…”

放送中の平川 唯一先生

国が敵国の米英を鬼、畜生と呼び、恐ろしい人種だと国民が毛嫌いするように教育したことは理解できます。戦争になってしまえば相対する双方の国は相手兵士・国民を憎むようにして、殺しても良心の呵責に苦しまない戦闘員を教育しなくてはならなかったこともわかります。

私が理解に苦しむのは、日本人の態度の豹変ぶりです。これは読者にも考えていただきたい疑問です。国が戦後、数年をかけて国民に民主主義を正しく教え、敗戦からの復興をめざして諸外国に伍 (ご) するためには、「英語を話すこと」が重要であると学校で広く教育した結果、日本人の英語への考え方が変わっていった、というわけではないのです。英語、正確には「英会話」はまさに突然、敵性語から国民的な人気を集める関心事に変わったのです。

ラジオから流れるたぬき囃子のメロディは、まるでハーメルンの笛吹き男の不思議な笛の音を聞いて大勢の子供たちがその後をついて行ったように、たくさんの日本人が英会話に魅了されていく日本の英会話ブームのはじまりでした。

[2]

前回からの続きですが、NHKが平川唯一氏が担当する「英語会話教室」の放送を始めたのは昭和21年の2月でした。昭和20年 8月15日、昭和天皇が「玉音放送」によって、日本がポツダム宣言の受諾を連合国側に通告したことを国民に公表して、終戦を迎えました。それから半年後のことだったのです。

私の父は大正生まれで、母は昭和一桁生まれでした。両親にも両親の友人知人にも平川氏の「英語会話教室」のことを尋ねたことがあります。全員が放送のことは知っていましたし、その「たぬき囃子」のテーマソングや歌詞まで覚えていました。母の友人の中にはテキストを入手して英会話のフレーズをラジオを聴きながら口ずさんでいたという人までいました。皆さん口をそろえて当時「カムカム英語」として知られたその英会話番組がたいへん人気があったと証言しています。

その人気の理由は、平川氏自身が番組の冒頭で語っている点につきると思います。お聞きください。

[平川氏の番組を聞く]

「勉強の対象として習う英語と違って生きた言葉には何ともいえない楽しい味がありますね。その味は、果たしてどんなところから出てくるかをよく突き止めていただきたい」

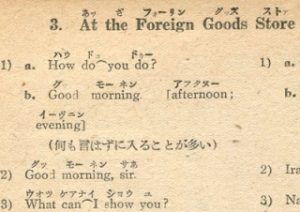

平川氏のこの言葉は、今でも「英会話」の広告コピーとして使えそうです。英会話は「学校英語とは違う生きた英語を楽しく学ぶ」ものだというイメージです。放送のパートナーは英語ネイティブであり、彼が英会話の簡単なフレーズをゆっくり発音します。まったくの初歩の会話で使われる日常のあいさつの英語表現が覚えられるように構成されています。こういう英会話の表現を少し覚えておくだけでも日本にいる「アメリカさん」と言葉が交わせると思った、と母は回想していました。この放送を聞いていた多くの当時の日本人も母と同じような気持ちでいたのだと想像できます。

“Hello” だけでも「生きた言葉」としてラジオの英語ネイティブの後について発音し、覚えておけば「アメリカさん」に声をかけられる。そしてもし英会話の学習者が「アメリカさん」に出会うことがあって、”Hello!”と声をかけて、むこうから笑顔で”Hello!”と返事が返えってくれば、自分の英語が通じたわけで、英会話を学んでいる日本人は強烈な感覚を味わうのです。

そこにはささやかながら「何ともいえない楽しい味」があるのです。この刺激に応えて英会話の簡単フレーズをどんどんラジオから覚えるようになる。初歩の会話場面はほぼ想定できるわけですから、手っ取り早くて便利な会話の決まり文句 (set phrases) を丸暗記して口から出す。学校で教わる英文法とは無関係に思える次元でのほぼ無意識の言語操作に夢中になる人もでてきます。

”Where are you from? (ご出身はどちらですか) ー 想定の返事は “I’m from New York.”

ところが相手が “Where are YOU from?” と聞き返してくれば、

初心者の多くは「私は地元のものです」とは英語で言えません。決まった型のあるもの以外は質問されても答えられないのが一般的です。問いかけるのは質問文を増やしていけば幅は広がります。

“How do you like it here? (ここはいかがですか)

この表現を覚えておけば気軽に英語話者に声をかけられるでしょう。この際、相手の返答の内容はどうでもいいのです。

想定では “I like it here very much.” と相手は答えることになっています。しかし実際には、

“I’m afraid I don’t like it here because things are very expensive. I’m living on a shoestring budget, you know.”

(残念ながらここは物価が高いので好きではありません。なにせ切りつめた生活をしていますのでね)

と相手が言ったとしても質問した人は、笑顔でうなずいているかもしれません。

内容を要求する質問には無反応か低次元の応答しかできないことがほとんどです。私が長年のアメリカ生活から日本での生活に戻った時、日本在住の外国人に共通の質問をされたことを覚えています。

「日本人はどうして同じような質問しかしないのか」

「私に質問するくせに、どうして私の質問には答えてくれないのか」

「日本人は考えることが苦手なのか」

外国人に声をかけるのは今も昔も大方はいわゆる「英会話マニア」のような人たちです。英会話は英語嫌いを治す対処薬になるかもしれません。外国人に声をかけたり、何かたわいのない短い会話を交わすという「楽しい味」があるからです。が、手っ取り早い便利さだけを求める勉強はすぐに底が見えてきます。あきてくるのです。そういうふうに考えてみたことはありませんか。

昭和21年に始まり、人気を博した平川氏の「英語会話教室」は昭和26年2月に終了しました。戦後半年で起こった英会話ブームの熱は、焼き立てのピザが冷たくなるように冷めていったのです。

昭和天皇の「玉音放送」を流したラジオから、半年後には英会話番組が聞こえてきたことは驚きですが、戦後すぐの英会話熱があっという間に冷めてしまったことには驚きを感じません。日本を取りまく情勢は、現実は英会話のレベルと認識をはるかに超えていたからです。

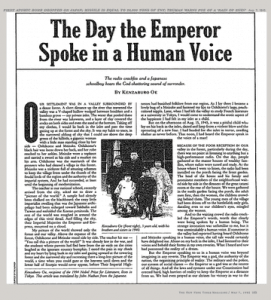

読者の皆さんは、「玉音放送」が即座に英語に翻訳されてNHK国際放送で流されたことをご存知ですか。その翻訳と朗読を担当されたのは平川氏でした。そのほかにも英語で世界に向けて放送されました。玉音放送のことはアメリカの主要新聞である The New York Times に掲載されています。

ちなみに、現代の日本の政治家たちは、自分たちの発言が英語になって海外に報道されることをもっと認識しておくべきだと思うことがしばしばです。コミュニケーション音痴が多いことは戦前から変わっていないような気がします。

玉音放送は、英語では “The Jewel Voice Broadcast” と呼ばれました。昭和天皇のあの難解な日本語をラジオで聞いて、果たして当時の国民が内容をすべて理解できたのか興味があるところです。

どうしてもっと平易な言葉で大事なことをわかるように語らなかったのかと思ったことはありませんか。日本人の当時のコミュニケーションのあり方がうかがえます。今の日本人のコミュニケーションへの考え方は、その頃から変わっているのでしょうか。

わずか75年前の国語ですが、今では現代語訳をつけないと若い人たちには理解しづらいでしょう。玉音放送の出だしはこうなっています。

「朕(ちん)、深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収拾せんと欲し、ここに忠良なるなんじ臣民に告ぐ。

朕は帝国政府をして米英支蘇(べいえいしそ)四国(しこく)に対し、その共同宣言を受諾する旨(むね)通告せしめたり」

<現代語訳>

私は深く世界の大勢と日本の現状を考えて、必要な措置をとって事態の混乱の収束を図ろうと思い、忠義で善良であるあなた方、国民に告げます。

私は帝国政府に米国、英国、中国、ソ連の4カ国に対しその(ポツダム)宣言を受諾することを通告させました。

[英語の玉音放送を聞く]

The Jewel Voice Broadcast

To our good and loyal subjects:

After pondering deeply the general trends of the world and the actual conditions obtaining to our empire today, we have decided to effect a settlement of the present situation by resorting to an extraordinary measure.

We have ordered our government to communicate to the governments of the United States, Great Britain, China, and the Soviet Union that our empire accepts the provisions of their Joint Declaration.

英訳では「朕(ちん)」は複数の We になります。天皇や国王のような人物をあらわすのに複数代名詞を用いる場合があります。

[玉音放送を聞く国民]

アメリカのテレビ局も玉音放送 (the Jewel Voice Broadcast) をニュースの中で英語版を流しました。新聞にも取り上げられました。日本の「天皇」がもはや「神 (god)」ではなくなったこと (The Emperor is “de-godded”) が伝えられたのです。

[ニューヨークタイムズ]

昭和20年、太平洋陸軍総司令官のダグラス・マッカーサー元帥が連合国軍最高司令官に就任し、同年10月に総司令部が東京に設置されます。司令部が急遽必要としたのは戦後処理の実務的な仕事を行うために働いてくれる優秀な通訳者たちでした。この頃に仕事をしていた有能な通訳者たちが戦後の日本の通訳者たちの草分け的存在になっていきます。

巷には「アメリカさん」たちの姿が目立つようになり、戦中は鬼畜と呼ぼれたアメリカさんたちを日本人はすぐに受け入れ、それどころか彼らの愛想のよさに好感を持ち、あこがれさえ抱き、英語で声をかけ、あいさつを交したいという思いから、にわかに英会話ブームが起こったわけですが、そのブームは先に書いたように、わずか5年ほどで終焉を迎えました。この後、昭和26年からNHKラジオに、戦後二番目の英語会話番組が登場するのです。そして松本享氏が講師を務めたその番組は21年間続くことになります。初代の番組と一体何が違ったのでしょうか。

[3]

戦後すぐに平川唯一氏のNHKラジオ放送によって英会話ブームが起こったわけですが、そのブームは前回書いたように、わずか5年ほどで終焉を迎えました。その後、NHKラジオに、戦後二番目の英語会話番組が登場したのは、昭和26年です。終戦から6年後。そしてこの番組はなんと昭和47年まで21年間続きました。講師を勤めたのは、ご存知の方もおられるでしょうが、松本享氏でした。

[松本享氏 スケッチ]

松本氏の経歴を簡単に書いておきますと、戦後、母校であった明治学院で教授を勤め、その後、日本女子大、フェリス女学院大で教鞭をとった大学の先生です。また、氏はキリスト教徒であり、ニューヨークのユニオン神学校で教育を受けた神学生でもあったのです。昭和10年に22歳で渡米し、昭和16年の日米開戦で敵性外国人としてニューヨークのマンハッタン島の横にあるエリス島の連邦移民収容所に抑留されます。その時代、アメリカではおよそ12万人以上の日系人と日本人移民が全米に12箇所ほどあった強制収容所に入れられました。その後も松本氏は、ニューヨーク州のロングアイランドの収容所に移送され、またメリーランド州の収容所にも入所しています。

戦後も日系アメリカ人は、アメリカ人であるにもかかわらず、旧敵国であった日本とつながりがあるという理由だけで、移民帰化法の施行まで長年、市民権を剥奪されました。戦争の社会的後遺症とでも呼ぶべきアメリカの社会病理が発現して、日系アメリカ人と日本人移民は醜い人種差別に晒されることになります。終戦後、日系アメリカ人たちは「二級市民 (second-class citizens) 」というアメリカ的カースト制の低い「階級」に耐え忍ぶことを余儀なくされました。収容所を仮出所した松本氏は困難な社会境遇にあっても、平和主義を貫き、収容されている日系アメリカ人を新しい定住地に移す再転住委員会 (the Committee on Resettlement of Japanese Americans) で中心的な役割を果たすなどして、日系アメリカ人を取り巻く社会環境の改善に寄与していきます。日系人の再転住政策はアメリカの人種政策として政治的に重要な意味を持っていました。日系人は地位向上のためにもすみやかにアメリカ社会へ同化する必要性があったのです。松本氏はその後、さらに社会的な運動に参加してアメリカのキリスト教会との関わりを深めていき、キリスト者として聖職につく決意をします。その出来事を1944年2月11日 (昭和19年) のニューヨークタイムズが日本人がキリスト教会の聖職についたことを報じる記事を載せています。写真は電子版です。

[ちなみに松盛美紀子氏(同志社大学大学院アメリカ研究科)は2019年に「日系人の再定住政策―Japanese American Bulletinを通してみる松本亨の言説―」というテーマで同志社大学にて研究発表をされています]

日本人が聖職者に叙階。7人の警察官が警備にあたる。 日本のキリスト教家庭で育った松本享氏が日系人の再定住問題に取り組む

当時の史料を読んでみますと、この叙階式はニューヨークのマーブル・カレジエート教会 (Marble Collegiate Church) で、およそ200名が参列して挙式されました。教会の周辺を7人の警察官が警備にあたっていたとあります。この教会はアメリカでも最も古いプロテスタントの教会のひとつです。そして3年後の1947年には松本氏はコロンビア大学大学院に入学し、48年に教育学で博士号を取得されています。北米外国伝道協議 (Foreign Mission Conference of North America) により明治学院に派遣されたことで、1949年に帰国しました。波乱万丈の14年間のアメリカ生活であったと言えます。

松本享氏は、帰国から2年後の1951年にNHKラジオ「英語会話」の放送を始めます。私は松本氏の「英語会話」放送がなぜ21年間もの長きにわたり支持されたのか、その理由のひとつに氏の日本での英語教育への並々ならない情熱があったからだと推察します。それは英語でいうまさにmissionary zeal (宣教師的な熱意) といっても言い過ぎではないでしょう。氏の場合、単に英会話の表現をラジオで楽しく教えるというレベルを遥かに超えた「使命感」のようなものを感じます。英語教育に向ける真摯な情熱と熱意がなかったならばとてもなし得なかった業績であるとも考えます。

この背景には、アメリカの日本に対する占領政策の一環であった「放送番組政策」があります。「放送は健全な民主主義に奉仕し、放送を自由な表現の場とし、不偏不党、真実および自律を保証する」という内容のものです。天皇を国の統治者とした軍国主義により国民を圧制した日本という国に、国民を主権者とする社会をつくりなおす機会が与えられたのです。

松本氏はみずから執筆した英語会話のテキストの中にこのような言葉を載せています。

「私達日本人は、感情を外にあらわさないことがよいと教えられてきました。そのためか日本語でさえも、意思の充分通じないことが時にはありがちです。英語を話す人達、特にアメリカ人は、逆に、自分の気持ちを素直にあらわすことを当然のことと考えています。率直に気持ちをあらわして、自分もせいせいする代わりに、人の正直な意見も尊重してきく習慣をもっています。この気持ちが、英語にそっくり出てくるのは当然すぎるほど当然なことです」

私が調査した限りにおいて、上の言葉が氏の「英語という福音」の宣教活動の中心をなした主張であると考えています。氏の言葉はたいへん平易で読み手にわかりやすく書かれています。が、そのメッセージは、決して日本人をアメリカ人化することを目的にしたものではなく、それまでの常に上から目線で国民を見下ろしていた政府が作り出した日本の抑圧的な文化、つまり個人が自分の気持ち、考え、信条を率直に表現できなかった文化を英語という言葉を学ぶことで少しでも変えていける、と伝えることだったと思うのです。

当時は現代のようにお気軽に英語圏の国々に留学できるような状況ではなかったのです。では誰もが、学ぶ意思さえあれば、日常で日本にいながらどうすればわずかでも日本という文化的なディメンションを超えて異文化体験ができるのかを考えた時、松本氏のラジオ「英語会話」の放送を聴くことできっかけを掴むことは十分に可能であったのです。松本氏の言葉を引用します。

「私達『日本語国民』が外国語である英語を学ぶ時に痛切に感じることは、日本語と英語に現れてくる物の考え方の根本的な相違である。-省略- その相違を承知していて、気を悪くしないことです。ただし始終英語で物を考えていると、段々そういう習慣がついてきて、つい日本語で話している時も英語式の考え方をするようになります」(強調は筆者)

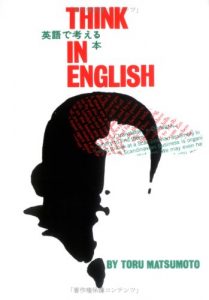

「始終英語で物を考えている」という書き方をされていますが、これこそ松本享氏が生涯、英語習得の最善の方法として唱えられた「英語で考える(Thinking in English)」に結実されていきます。実は私には、氏が主張された「英語で考える」ということが不可解であったものですから、その疑問が松本氏をその時代背景とともに調べてみようという関心を抱く端緒となったわけです。

では、「英語で考える」をどういう意味で松本氏が提唱され実践されたのかを次回、詳しく書いていきます。

松本享氏の著書

[4]

昭和26年からNHKラジオ放送で松本享氏担当の「英語会話」が始まりました。昭和47年で引退されるまで、21年の長きにわたって松本氏が伝えたかったことは何だったのでしょう。前回書いたように、松本氏はアメリカの神学校で教育を受けた牧師であり、教育博士号を取得した教育者でした。21年間のラジオ「英語会話」の放送を続けておられる間から、その後も英語習得の「福音」として「英語で考える (Thinking in English) 」を提唱してこられたことで有名です。

[松本享氏の声 (英語)]

松本氏の生の言葉を繰り返し引用します。

「私達『日本語国民』が外国語である英語を学ぶ時に痛切に感じることは、日本語と英語に現れてくる物の考え方の根本的な相違である。-省略- その相違を承知していて、気を悪くしないことです。ただし始終英語で物を考えていると、段々そういう習慣がついてきて、つい日本語で話している時も英語式の考え方をするようになります」(強調は筆者)

読者の皆さんも、果たして日本にいる日本人の英語学習者が「英語で考える」なんてことができるのだろうか、と疑問に思われる方もいられるでしょう。実際、英語習得学習における「英語で考える」メソッドに対する疑問や批判もあります。通訳者であり文化人類学者であった私の恩師の國弘正雄氏は『國弘正雄自選集ー語学のすすめ』の中でこう述べておられます。

「世の中には、Thinking in English 英語で考えるなどと、唱える外国人がおりますけれども、私は、あんなものは神話に過ぎない、その神話をどうやって破ってやろうかと思っている一人であります」

ここでの発言では、國弘氏は「唱える外国人がおります」と言われているだけで、松本氏個人を指しているとは言えませんが、松本享氏もその批判の対象に入っていたことを私は直接聞いたことがありますので、知っています。國弘氏が「英語で考える」を受け入れ難かった理由は、氏が有能な通訳者であったという事実が大きく関係しています。私も通訳教育の専門家という立場からは、日本で生まれて日本だけで大学までの教育を修了した者が英語ネイティブのように「英語で考える」ことはやはり困難であろうと思っています。

もちろん、ここで問題にすべきことは英語で「何を」考えるかです。極々日常的な事柄、例えば「お腹がすいた」とか「旅行がしたい」とか、そういうレベルのことを考えるのならば、英語の単語と構文を知っていれば考えた結果を表現できるでしょう。しかし、日本生まれの日本育ちの日本人が英語をかなり勉強したからといって、日本語でも普段考えたことのないような高度に抽象的な事柄、論理的な事柄を英語で考え、書くにしろ話すにしろ、その「考えの結果」を英語で達意に表現することは不可能に近いと個人的には考えます。

通訳教育の専門家としては何よりも「母語」を、どの程度理解でき運用できるか、を最大限に重視するからです。日本人だからというだけで、教育も受けず訓練も受けず、自然に母語である日本語を高いレベルで習得できることはありません。これはどの言語についても同じです。そして母語で考え、発言できないことは、当然、外国語では考えられませんし、表現もできません。したがって、通訳というコンテクストでは、ヨーロッパの会議通訳者たちは通常 (例外的なケースはありますが)、外国語から母語へ、あるいは第二言語から第一言語へとしか通訳をしません。

しかしながら、私は松本氏がラジオ「英語会話」の放送で21年間にわたって提唱された「英語で考える」という「福音」を英語教育に有害な「邪教」だとは思っていません。松本氏が「英語で考える」という学習方法を多くの日本人の英語教育者が活用できるように体系立てて理論化されなかったことは残念です。宗教で言えば、「教義化」されていないという印象を受けます。

松本氏の言葉を著書『英語で考えるにはーそのヒケツと練習』から引用します。

「私は日本の英語教育界に『英語で考える』ことを否定したり疑ったりする人のいることを知っている。その人たちは、私の考えに挑戦しているようだが、私は彼らに対しては、こうひとこと答えるだけである。『私は英語で考えるし、英語で考えることのできる日本人もたくさん知っている。別に騒ぐことではない』」

「私も成人するまでは、日本語を主体に生活していた。たまたま学生の時アメリカへ行き、太平洋戦争にぶつかって帰国がおくれたなどの理由で、英語国の生活が長くなった。その間、ずっと英語で暮らしていた。帰ってからは、日本語と英語で生計をたててきた。以上のことは、何をいみするかというと、日本語の環境の中で成人したものでも、必要に応じて他国語に切り替えることができるということである。日本人は到底、英語では考えられないという人の理論は、成人した日本人のことをいっているらしいが、これも、人間の環境に対する適応性を軽視しすぎているきらいがある」

私が読んだ松本享氏に関する「史料」では、私からみれば、氏はとても英語を学ぶ日本の平均的な学生であったとは言い難い。語学的才能に恵まれ、何よりも英語習得に一途に熱心であったと言えます。氏の英語学習法をそっくり真似できる学習者はかなり少数派でしょう。

『英語と私』という著書の中でこう述べておられます。

「正しい英語が、自然に口から出てくるようにできないものだろうか。Intellectually (意識的に) 正しい英語をしゃべっているうちは、自然なものではない。Automatically (自動的) に、そしてもっと極端にいうならば、喧嘩の最中のように、逆上したときでも、また夢をみている時でも、すなわち寝言でも、英語でいうようになれないものだろか。別に、アメリカ人になろうというのではない。英語というものを、母国語と全く同様に使いこなす技術を身につけたいものである」(強調は筆者)

明治学院高等学部英文科で学んでいた頃の松本氏の英語習得への強烈な熱意が綴られています。そして松本氏は長い時間をかけて英語を「母国語と全く同様に使いこなす技術」を習得されたのです。これはもう英語への強い執着 (obsession) といってもいいでしょう。氏が明治学院高等学部に在学中に、徹底的にエネルギーを傾注したことはスピーチと英書を多読することでした。スピーチは英語ネイティブの教師たちから発音やジェスチャーの指導を繰り返し受けて、全国レベルの英語スピーチコンテストでは、名スピーカーと評価されるまでになっています。英語の読書も生半可なものではなく、乱読多読を重ねていくうちに速読する力がつき、読むスピードが伸びれば読む英書の冊数も増えていき、十代で「一年間に百冊くらいは読んだ」と書いておられます。こういう重圧な一途な努力が「英語で考える」という前提であるのならば、昨今の偽りの楽しさ、気楽さを宣伝する「英会話」ビジネスの軽薄さとは、同じ英語習得への挑戦であっても雲泥の差があったことは明白です。

歴史的に見れば、松本氏は、大正時代から昭和の初期にわたってアメリカのポップカルチャーが日本に流入した時代に青春を送った学生でした。この事実を無視しては、彼がラジオの「英語会話」の放送を通して伝えたかったメッセージは違ったものになっていたと想像しますし、「英語で考える」という福音宣教には至らなかった気がします。前回も引用しましたが、これは松本氏の意義ある発言なのでもう一度引用します。

「私達日本人は、感情を外にあらわさないことがよいと教えられてきました。そのためか日本語でさえも、意思の充分通じないことが時にはありがちです。英語を話す人達、特にアメリカ人は、逆に、自分の気持ちを素直にあらわすことを当然のことと考えています。率直に気持ちをあらわして、自分もせいせいする代わりに、人の正直な意見も尊重してきく習慣をもっています。この気持ちが、英語にそっくり出てくるのは当然すぎるほど当然なことです」

そして自分の意見や考えを述べるには「勇気」がいるのだ、ということを英語放送を通して教えられたのです。氏の思想の根底にあったものは、異なる意見や考えに臆することなく、自分が正しいと信じることを発言すること。その自由が保証されている「民主主義の理念」だった、と私は結論づけます。

ラジオ「英語会話」に掲載されたあるリスナーからの投書を引用します。

「皆さんは英語を勉強している。英語に夢中になっていると言いながら、もっともっと深いものを求めておられる。端的に申しますと、松本先生を慕われ懐しまれている。松本先生の人格を作っているその奥にあるものをのぞこうとしておられるのではないでしょうか。それでこそ松本先生も喜んで放送なさっているのだろうと推測する。皆さんは英語英語と言っていらっしゃるけれど、英語をとおしてもっと深いものを求めていらっしゃる。それが英語学習の目的でしょう」(強調は筆者)

これはラジオ「英語会話」を学び続けた松本享ファンの声を代表するような文章だと思います。「英語で考える」という福音を信じ続けて努力をされていた英語会話の学習者にとって、松本享という人物は英会話の講師という存在を遥かに超えた英語教育の宣教師であり、「英語を通してもっと深いもの」を教えてくれる先生であった、というのが私の偽らぬ感想です。

私は松本享氏の宣教師的な信念に敬服します。放送講師をやめられた後、「英語で考える」を実践する氏の「教会」とでも呼ぶべき学校を設立されました。松本高等英語専門学校。ここでは、実用英語からは程遠いと見なされている日本の「受験英語」にまで「英語で考える」を当てはめて、氏の信念に根ざした英語教育が行われていました。今は亡き松本享氏の信念の「福音」を受け継いで教育を続けている教育者たちがおられることは、同じ教育者として実に素晴らしいことであると思っています。

[5]

前回は昭和26年から昭和47年まで21年間、NHKラジオ放送で「英語会話」の番組を担当された松本享氏が主張された「英語で考える」を取り上げました。「英語で考える」という氏の教育哲学には賛否両論がありますが、それは氏の英語との長い付き合いとアメリカでの困難な経験と教育信念に基づいた日本人学習者への立派な英語学習の「福音」であったことは間違いないと思っています。

松本氏の「英語会話」の教育とは、昨今の軽薄な数々の英会話の上達論とは格が違います。また、インチキ商法まがいのビジネスの手段として「英会話」を利用し、金さえ儲かればいいという邪道なエセ教育でもありませんでした。そいう意味では、今「教育」という産業に関わる日本人に卑しい人間が増えたように思えるのは私ひとりでしょうか。

松本氏の時代から変わらないのが「英語会話」という言葉です。そして今でもこの「英語会話」ないしは「英会話」に多くの日本人が魅了されています。私は行動科学を専門にする学者ですが、私の専門の分野から考察してもたいへん興味深い現象です。

日本人はあまり意識せずに「英語会話」「英会話」という言葉を使っていますが、考えてみるとおかしな言葉です。他の言語、例えばスペイン語やフランス語を習っているときは、ほとんどの人は「私、フランス語を習っています」というはずで「フランス語会話を習っています」とは言いません。実際、昔のNHK語学講座のフランス語のテキストは「フランス語講座」となっています。

日本語を学んでいた私の知り合いのアメリカ人たちは誰も"I’m learning Japanese conversation (日本語会話を勉強しています)” とは言いませんでした。”I’m learning Japanese.”です。言語を学ぶということは、その言語で「会話をする」ことも込みで学ぶものであり、「会話」だけを取り出すことがおかしく思えるのです。日本では昔から日本人は「英語の読み書きはできるが会話はできない」という誤解があり、「会話さえできるようになればあとは…」という「成し遂げたい願望」が強くあるからでしょう。これが英会話 (English conversation) という言葉が生まれた背景だと思っています。昭和52年にNHK の英語による対談番組で國弘正雄氏と対談をしたダグラス・ラミス (Douglas Lummis) というアメリカ人の政治学者は以下のように言っています。

“If you put the word "English" in front of the "conversation," of course, that's the English language and people can understand that you mean speaking English, but the way that those two words appear together as a special refined expression with a special meaning is particularly Japanese.”

「会話 (conversation)」の前に「英語 (English)」という言葉をつけても、もちろんそれは英語として成立し、英語を話すという意味だと理解してもらえますが、その「英語会話」という言葉が特別な意味を持った特別な表現になるというのは、まさに日本的なものです。(訳責・筆者)

[ダグラス・ラミス著 イデオロギーとしての英会話]

ラミス氏の言う通りで、日本では「英語会話」あるいはそれをちぢめた「英会話」は特別な意味を持ち、日本独特のものであると私も考えています。だから巷には「英語学校」や「英語スクール」という看板はほどんどなく、もっぱら「英会話学校」「英会話スクール」となっているのです。そして「英会話」は「実用」という概念や「非学校英語」というイメージと強く結びついています。

したがって学校英語のような堅苦しさがあってはならないということで、(例外的なケースはあるものの)概して文法は軽視され、とにかくネイティブ・スピーカーと楽しく「会話」することが最大の目的となっているわけです。外国人と「会話」することに慣れるためという、まるで明治時代の日本人のような理屈をいう人もいるくらいです。

しかし、ここで考えなければいけないのは日本人の一般的な「社会性」です。これは良い悪いではなく、日本人の民族的な行動の特徴を私は言っています。日本人の「英会話」ベタは国語の会話ベタに大きな原因があり、日本人の持つ社会性あるいは「社交・外交」に対する弱さがあると考えています。日本の外交に携わる人たちの「会話」能力が低いのは、英語力というよりも言葉を駆使してメッセージを伝えるという人間的な行動が弱いからです。

例えば、日本人にはアメリカ人のように、知らない者同士は自発的に自己紹介してでも知り合いになろうとする心理的な行動は弱く、知らない人同士が同席するだけでも心理的に緊張を感じ、むしろ「匿名の状態」のほうが居心地がいいと感じる日本人はたくさんいます。紹介されても、相手が自分にとって無害な人間かどうかを判断するまで自己をあらわにする「会話」は避ける傾向が強いのです。

交渉という場でも、アメリカ人は妥協点を探しているのに、日本側が妥協はできない立場をどうか「察してください」と言わんばかりに、相手に「空気を読ませる」ような空虚な発言を繰り返せば、アメリカ人は態度を豹変させて日本人には「攻撃」と思えるくらいの強い言葉と態度 (agressive words and attitude) で迫ってきます。こうなればもう日本人側は「会話」どころではありません。日本人には野蛮に思えるほどの「攻勢 (agression)」に対して言葉を使って応じられなくなることが珍しくないのです。英語という言葉の問題ではないのは、その場にプロの通訳者たちがいても事態は変わりません。私はそういう交渉の場に通訳者として何度も居合わせたことがあります。

「会話」を避けるこの民族性は異人種 (自分とは外見や言語が異なる人間)に対してはより顕著にあらわれます。日常では外国人との接触においては、好奇心はあるが警戒心のほうが強く、それだけ心理的な相手への拒否感が大きく働きます。

日本人のこのような民族性をまったく知らないアメリカ人たちには日本人のこうした行動傾向はたいへんネガティブに映ってしまいます。言語はその民族の行動と深い関わりがあります。また言語は思考や行動の目に見えるパターンとなって現れるのです。日本語は相手の感情をさぐり、自分の感じ方によって行動様式を変える行動をうながす言語で、言い換えれば「自律性 (autonomy)」(どういう状況でも自分は自分、他者は他者と割り切り、自分を律する力)のたよりない言語であると言えます。それに対して英語は自律性を重んじ、常に「自己」を主張するように使われてきた言語であるがゆえに、日本語と英語の違いはおおうべくもありません。

Commodore Perry was reminded that Japanese did not act with the same rapidity as Americans did, which was thus illustrated: Should several Japanese meet together, desiring to visit the American ships, one would say:"It is a beautiful morning." To which another would add, "How pleasant it is!" Then a third would remark, "There is not then a wave to be seen upon the water." At length a fourth would suggest, "Come let us go and see the ship.”

ペリー提督は、日本人はアメリカ人のように迅速に行動をしないことを承知していた。もしアメリカの船を見てみたいという日本人が何人か集まれば、一人がまず、朝の美しさに言及し、それに対して別の者が朝は爽快であることを言い添える。そして三人目が、海上に波が見えないことを述べて、そしてやっと4人目が 、それでは船を見に参ろうか、と提案するというような日本人の緩慢な行動の事例を思い起こしていた。(訳責・筆者)

これは1854年の6月13日付 The New York Daily News の記事の抜粋です。ちなみに江戸幕府はこの年の3月にアメリカと日米和親条約 (Convention of Kanagawa) を締結し、事実上日本の鎖国は終焉を迎えました。この頃から日本人の行動パターンはほとんど変わっていないことがわかります。日本人から見えれば別にどうということのないこのような些細な行動も奇異に映るのです。それが文化の差異というものです。

現在の The New York Daily News

日本人の英語教育論者の中には「英語は今やアメリカやイギリスだけの言語ではないので、文化との関連で英語を学ぶ必要はない」と主張される方がいられるが、私はそれは間違いだと思います。言語と文化は切り離すことができず、文化の違いは、思考と行動のパターンの違いを生み出すからです。英語学習者の中にはそんなことまで意識すればなおさら英語が話せなくなるという人もいられるかもしれません。多少英語ができても、いざアメリカ人と「会話」をするとなれば、途端に気遅れがして、なぜか言語面だけで劣等感を持ってしまい、相手の言うことに反論ができないというケースをしばしば目にしてきました。これは「英会話」力というよりも日本人に特有な心理的な問題が大きいのです。

追記

1800年代とかの古い新聞や雑誌の記事を検索するには Library of Congress が便利です。

https://www.loc.gov/newspapers/?dates=1850/1859

当時のアメリカの新聞記事 Commodore Perry's work という言葉が載っています。日米和親条約に関する記事です。

同年代の日本の新聞 (瓦版)